近年来,关于我国农产品进口的讨论,时常会引起公众的热切关注。特别是伴随国际地缘政治格局的深刻演变配资优秀配资门户,一些关于我国粮食进口来源的解读也日渐增多。

当媒体披露2024年1至4月我国自俄罗斯引入的谷物数量呈现猛增态势时,一些评论随之而来,认为这预示着我国将大规模转向俄罗斯采购粮食,甚至可能改变我国现有的粮食进口格局。

这种说法一度让市场为之振奋,也引发了不少人的猜测。事实真的如此吗?

风云激荡,餐桌上的变迁路

放眼全球,我们正身处一个充满挑战的时代。

进入21世纪20年代,一系列复杂因素相互交织,深刻影响着世界粮食供给的稳定。

回望2020年,新冠肺炎疫情的全球蔓延,对各国经济社会运行带来前所未有的冲击,产业链供应链一度中断,农业生产和农产品流通受到严重干扰。

紧接着,局部地区冲突的爆发,特别是某些主要粮食出口区域的动荡,直接切断了部分农产品的对外供应,使得本已脆弱的全球粮食体系雪上加霜。

与此同时,气候变化的深远影响也日益显现,极端天气事件频发,干旱、洪涝、高温等灾害侵袭着世界各地的主要产粮区,导致农作物歉收,耕地质量受损,直接推升了国际农产品价格。

正是在这种多重压力叠加之下,不少粮食生产大国,出于对未来不确定性的担忧,纷纷采取措施限制粮食出口。

联合国粮农组织发布的《粮食展望》报告清晰勾勒出这一严峻图景:2022年,全球谷物总产量经历了4年来首次下滑,相比往年减少了一千6百万吨,其中全球小麦产量预计下降0.8%。

同时,国际粮食贸易量也跌入近3年来的低谷,同比下降2.6%。

早在2021年,国际粮价已在高位运行,2022年春季,联合国粮农组织食品价格指数更是飙升至1990年以来的最高点,谷物等主粮价格指数创下历史新高,国际小麦价格更是触及2008年全球粮食危机以来的最高水平。

面对这样波诡云谲的国际局势,我国始终将粮食安全视为治国理政的头等大事。

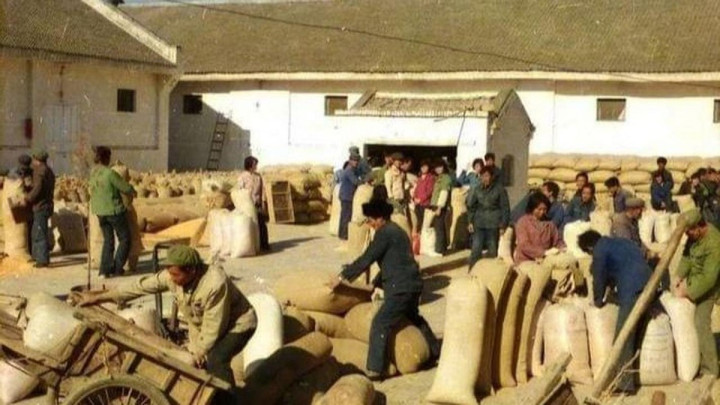

新中国成立以来,我国人民摆脱饥饿困扰的奋斗历程,可谓一部波澜壮阔的史诗。

昔日,温饱问题曾是压在中国人头顶的沉重负担。1949年,我国粮食产量仅两千多亿斤,人均年粮食占有量极低。

经过一系列土地改革和农业生产探索,到1978年,粮食产量达到6千多亿斤,但供给依然紧张。

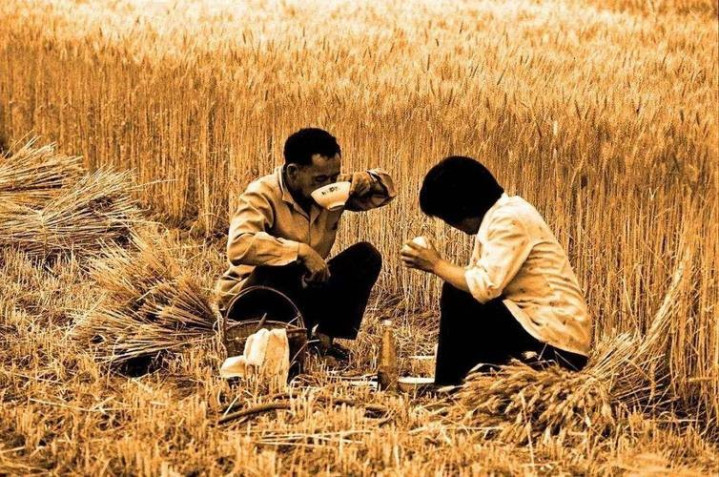

真正迎来历史性转折的是改革开放初期,家庭联产承包责任制的推行,极大解放了农村生产力,亿万农民的种粮积极性空前高涨,使得我国粮食生产能力如春笋般拔节而起。

到了1998年,我国政府郑重宣布,农产品数量不足的问题基本得到解决,中华民族彻底告别了持续数千年的饥饿困扰。

此后,我国粮食生产持续跃上新台阶。2012年,我国粮食产量达到一万两千多亿斤,粮食综合生产能力再创新高。

党的18大以来,以保障国家粮食安全为核心的战略部署被提升到前所未有的高度,明确提出要将中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

如今,我国粮食生产连年丰收,库存充足,谷物自给率长期保持在95%以上,稻谷和小麦两大口粮的自给率更是超过百分之百,实现了谷物基本自给、口粮绝对安全的战略目标。

2021年,我国粮食实际产量达到6.8亿吨,2023年更是高达13908亿斤,连续9年稳定在一万三千亿斤以上,人均粮食产量达到493公斤,远超国际公认的400公斤粮食安全线。

聚焦当下:俄罗斯粮食进口的真实面貌

近年来,围绕我国粮食进口的话题,时常会引起公众的热切关注。

当媒体披露2024年1至4月我国从俄罗斯进口的谷物数量呈现猛增态势时,一些评论随之而来,认为这预示着我国将大规模转向俄罗斯采购粮食,甚至可能改变我国现有的粮食进口格局。

粮食在我国具有举足轻重的战略地位,而长期以来,我国粮食进口主要来自巴西、美国等国家,不少人担心是否存在过度依赖少数供应商的风险。

因此,任何关于进口来源多元化的消息,都自然会引人注目。

那么,实际情况究竟如何?我们需要从海关公布的详细数据中寻找答案,而非简单地被表面现象和百分比增幅所迷惑。

根据我国海关的权威数据统计,2024年1至4月,我国累计进口小麦总量达到了624万吨。

在这庞大的进口总量中,来自俄罗斯的小麦仅为9.7万吨,其在我国小麦总进口中的比重仅为1.6%。

同样,大麦方面,我国1至4月累计进口大麦605万吨,同比大幅增长124%,而来自俄罗斯的大麦进口量为2.9万吨,其占比仅为0.5%。

综合来看,1至4月我国累计进口小麦和大麦总计1223万吨,而俄罗斯在其中的总比重仅为区区百分之一。

从这些精准的数据中,我们不难看出,2024年1至4月谷物进口总量的显著增长,才是核心所在。

至于为何从俄罗斯进口的谷物增幅显得如此“迅猛”,达到小麦进口同比增长1840%,大麦进口同比增长924.1%,原因其实比较“扎心”:这主要是因为此前我国从俄罗斯进口的谷物基数实在太小。

例如,2023年我国从俄罗斯进口的小麦总量不足5000吨。

在如此微小的基数之上,即使绝对数量略有增加,也会在百分比上呈现出惊人的涨幅。其总量对我国粮食进口格局的根本性变化,几乎没有实质性影响。

我国粮食进口的策略,长久以来都秉持着高度多元化的原则,旨在分散风险,确保供应链的韧性。

2021年全年,我国累计进口粮食总量高达1亿6454万吨,同比增幅达到18.1%。其中,大豆进口9652万吨,占据粮食进口总量的58.7%;谷物及谷物粉进口6536万吨,同比猛增82.9%,占粮食进口总量的39.7%。

玉米进口量达到2835万吨,约占粮食进口总量的17.2%。小麦和稻米的累计进口量也达到了1473万吨,占粮食进口总量的9%。

这些数据清楚表明,我国的粮食进口来源地遍布全球,而非集中于少数国家。

以小麦为例,我国的小麦进口来源地包括澳大利亚、加拿大、法国、美国、俄罗斯、哈萨克斯坦等。

玉米进口来源地从最初集中于美国,拓展到乌克兰,再到巴西、南非、缅甸等多个国家。

大豆进口也从高度集中于美国,发展到巴西、美国、阿根廷、俄罗斯等多个国家。

这种“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”的策略,使得我国在国际粮食贸易中掌握主动权,有效降低了因单一来源地供应中断或政策变化带来的市场风险。

构建新时代粮食安全屏障

当前,全球粮食市场依然面临诸多不稳定因素,地缘政治冲突、气候变化、贸易保护主义等挑战相互叠加,使得国际粮食供应链的脆弱性愈发凸显。

在这样的背景下,我国始终保持清醒的认识,秉持“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全新战略,并将其贯彻到行动的方方面面。

立足国内,稳产增产始终是我国粮食安全战略的基石。

我国坚定不移地落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,这是确保粮食产量的根本保障。

“藏粮于地”意味着要像保护大熊猫一样保护耕地,严守耕地保护红线,坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”现象,建设高标准农田,提升耕地质量,确保每一寸土地都能发挥最大的生产潜力。

目前,我国农田有效灌溉面积占比超过54%,累计建成的高标准农田,正在逐步改变农业“靠天吃饭”的局面。

“藏粮于技”则强调农业科技创新的核心作用,通过科技进步提升粮食单产水平,培育优良品种,推广先进适用技术。

在国际合作方面,我国始终秉持开放共赢的原则,积极构建多元化的粮食国际供应链。

我国深刻认识到,在全球化的今天,没有任何一个国家能够完全脱离国际市场,因此,在稳定国内生产的同时,适度进口是优化国内供需结构、丰富市场供给的必要补充。

我国致力于与全球一百四十多个国家和地区建立全方位、多层次的粮食合作关系,不断拓展进口渠道,增加进口品种,以应对国际粮食贸易环境的不确定性。

这包括稳定巩固传统进口来源地,同时积极拓展新的伙伴。

虽然俄罗斯粮食在我国整体进口中的占比依然很小,但我国在与俄罗斯的农产品贸易中,持续深化合作,例如在特定农产品领域,如荞麦、燕麦、大麦等,俄罗斯的供应量确实呈现增长,这符合我国拓展多元化进口来源的长期目标。

此外,我国粮食储备体系的建设也日臻完善,国家粮食和物资储备局通过充实储备规模,优化结构布局,确保在关键时刻能够“拿得出、调得快、用得上”。

总之,我国粮食安全保障能力已经达到了历史最好水平,中国人饭碗中的粮食是足量的,品种是多样的,营养是均衡的。

参考资料:端稳饭碗,中国主粮阶梯式跃升

配资优秀配资门户

配资优秀配资门户

嘉喜网提示:文章来自网络,不代表本站观点。